1. 안산유치원 장출혈설대장균감염증 집단 발병

1.1. 집단 발병

- 2020년 6월 12일 4명의 원생 복통 호소 증세 시작, 16일 지역보건소 식중독 의심신고 접수

- 유치원생 184명 교직원 18명 등 202명 전수조사 실시 + 가족 58명, 식재료납품업체 직원 3명 등 84명에 대해 진단검사 실시, 유증상자 117명 (7월 2일 현재)

: 용혈성요독증후군 (Hemolytic Uremic Syndrome, 일명 '햄버거병') 의심환자 16명 (투석환자 5명 발생, 1명 투석치료 완료)

장출혈성대장균감염증 60명 (7월 2일 현재) [1]

1.2. 연관 키워드: 햄버거병

1.2.1. '햄버거병'의 키워드를 다뤄야하는 이유

- 해당 사건이 알려지면서 '햄버거병'이 실검 1위에 오르는 등 관심을 받음

- 이번 문제의 심각성과 별개로 사건의 본질을 이해하기 위해서는 햄버거병이 무엇인지 알 필요가 있음

- '햄버거병'이 사건의 관련 키워드로 왜 나오는건지, 그리고 팩트 체크를 통해 오해가 있을 수 있는 부분을 확인해서 진짜 문제가 되는 것이 가려지지 않도록 해야함

1.2.2. 햄버거병의 정의와 오해들

1.2.2.1. 햄버거병이란?

- 햄버거병의 공식 명칭은 용혈성요독증후군(hemolytic uremic syndrome)

- 원인

: 주로 E. coli O157:H7 (대장균 중 한 strain, enterohemorrhagic 특징을 가짐) 등 Shiga 독소를 생성하는 대장균 / 그 외에 이질균 (Shigella), 살모넬라균 (Salmonella) 등 병원균이 체내로 유입되면서 발병

cf) 간혹 설사 무관형도 존재함 - 면역 억제제 약물 (장기이식, 골수이식), 항암치료, 악성 종양, 후천성 면역결핍증 등 / 유전적 돌연변이, 전신성 홍반성 낭창(루푸스), 항인지질 항체 증후군 등

1.2.2.2. 햄버거병에 대한 오해들

(1) 햄버거병 (용혈성 요독 증후군) = 장출혈성대장균감염증?

- 주로 E. coli O157:H7에 의한 장출혈성대장균감염증의 결과로 발생하기 때문에 이와 혼용되는 경우가 많으나 엄연히 그 증상이 구별되는 다른 질병 (장출혈성대장균감염증의 합병증)

- 장출혈성대장균이 아닌 다른 원인에 의해 발생할 수도 있으며, 설사 등의 증상을 보이고 2-14일 뒤 혈소판 감소 자반증과 빈뇨증, 급성 신부전 등의 증상으로 이어져 신장 기능 저하로 이어져야 용혈성 요독 증후군이라 할 수 있음

(2) 햄버거병의 원인은 햄버거?

- 익히지 않은 육류, 식품, 저온 살균되지 않은 우유, 처리되지 않은 물 등 위생관리에 실패한 식품을 통해 감염가능 (가축 내장, 배설물 등의 영향을 받을 수 있는 식재료들)

- 핵심은 음식의 종류가 중요한 것이 아니라 장출혈성 대장균의 감염 여부와 그에 따른 체내 독소 생산이 문제

- 햄버거병이라 불리게 된 이유는 1982년 미국에서 덜 익은 햄버거 패티를 먹은 어린이 수십명에서 용혈성요독 증후군이 집단 발병한 사례가 있어 붙은 이름 [3]

- 따라서, 햄버거병이란 이름은 특정 음식에 대한 오해를 불러올 소지가 있어 적절한 용어는 아님

비슷한 예) COVID-19를 우한폐렴이라고 부르는 사례

우리에게 필요한 건 문제원인의 정확한 파악을 통한 사건의 해결, 차후 예방

특정 인물, 지역, 소재 등을 사건과 연관지어 부르는 것은 합리적이지 않은 비난의 대상을 지정할 소지가 있어 문제 해결에 도움이 안됨

1.2.3. 용혈성 요독 증후군의 발병 기전 및 기타 특성

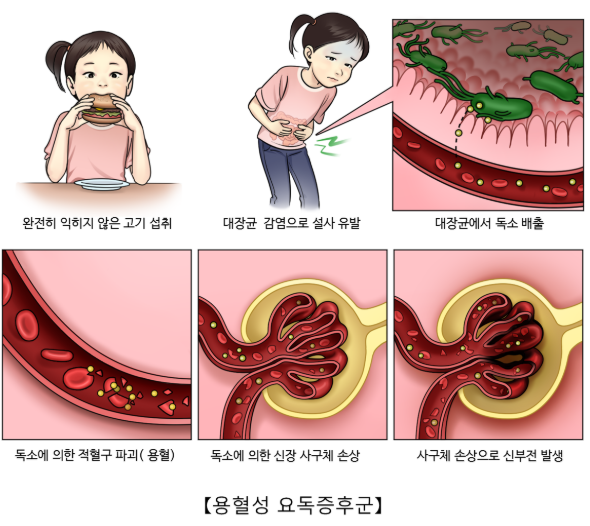

- 발병 기전 (그림 2, [4])

: 위생관리 실패한 식품 섭취에 따른 식품 내 잔존하던 대장균의 체내 감염 -> 체내에서 대장균의 독소 생성 -> 독소에 의한 적혈구 파괴 (hemolytic) 및 사구체 손상 -> 신장 기능 이상 (신부전증 등)

- 기타 특성

(1) 전파력: 호흡기 감염이 아니기 때문에 지역사회 감염 위험은 적음 / 같이 생활하는 가족들은 감염 위험 존재 (음식 공유, 화장실 공유 등)

(2) 경과

: 사망률 - 급성기 용혈성 요독 증후군 환자 사망률은 5% 미만

예후 - 설사 연관형은 재발이 드물고 예후가 양호하나 5% 정도는 신장 기능의 회복 불가로 투석에 의존해야 함 / 약 30% 환자는 만성 콩팥병 발생 가능성 / 단백뇨, 고혈압, 신장 기능의 저하 가능성이 있어 장기간 추적 관찰 필요

(3) 치료방법

- 보존적 치료 위주: 수분 공급 / 전해질, 산-염기 교정 / 혈압 조절

- 항생제 사용을 통한 원인균 억제는 기피 (세균이 죽으면서 세균 내 독소가 체내로 퍼져 증상 악화 가능성 존재)

- 급성 신부전의 경우, 투석 치료 필요

- 비전형적 용혈성 요독 증후군은 혈장 주입, 혈장교환술

- 최근, 단일클론항체를 통한 치료법 시도 중(eculizumab, 보체활성화 억제) [5]

1.3. 현재 문제가 되는 부분: '늦은 집단감염 사실고지'와 '보존식의 부재'

1.3.1. 늦은 집단감염 사실고지

- 12일 첫 환자 발생, 하지만 4일 지난 뒤인 16일 식중독 의심 신고, 18일 질본 역학조사 시작

(1) 증상의 악화 초래

- 집단감염 사실을 모른 상태에서 구토 및 설사가 발생하였을 때 일반 장염과 구분이 어려워 병원 방문시기가 늦어짐 -> 초기 대응시기를 놓침 -> 장용혈성증후군 등으로 증상이 악화되는 사례 발생

- 또한 이상증세 통보 후 유치원 등원중지 명령이 없었던 점[7]은 지속적으로 감염에 취약한 환경에 노출시켜 집단 감염의 위험을 매우 높힐 수 있었기에 유치원 운영에 있어 아쉬운 부분

(2) 사건 원인 파악이 어려워짐

- 6일 지난 뒤에 질본 역학조사 시작, 26일 관계부처 대책회의

- 이미 감염이 발생했을 유력한 시기의 보존식은 부재하여 등으로 인해

1.3.2. 보존식의 부재

- 식중독 감염 발생 시 원인 규명을 위한 보존식을 보관하는 기준이 존재

기준: 조리, 제공한 식품의 매회 1인분 분량을 섭씨 -18도 이하에서 144시간 이상 보관해야함 [6]

- 이번 사건의 경우, 16일 의심신고 접수된 뒤, 6월 10일(수)~15일(월)까지의 급식으로 사용된 음식 21개 수거하여 검사한 결과 식중독균 검출되지 않음

- 만약 12일 첫 환자 확인 당시 곧바로 확인했다면, 6월 6일(토) 이전의 보존식에 대해서도 확인할 수 있었을 것

- 장출혈성대장균의 잠복기가 3~8일 [4]인 것을 감안할 때, 최초 환자 발생일인 12일로부터 3~8일 전인 6월 4일~6월 9일 감염이 일어날 확률이 크나 이를 확인하지 못한다는 아쉬움이 존재

- 추가적으로 급식이 아닌 중간 간식으로 제공된 6가지 제품들의 경우에도 보존식으로 남아있지 않아 원인 추적이 더욱 불분명한 상황 [7]

- 이는 보존식의 취지에 맞지 않는 행동으로 유치원의 운영 방식에 매우 아쉬움이 남는 부분

References

[1] www.yna.co.kr/view/AKR20200702124900530?input=1195m

[2] http://www.chemicalnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=2457

[3] www.bbc.com/korean/news-53189122

[4] http://www.amc.seoul.kr/asan/healthinfo/disease/diseaseDetail.do?contentId=33915

[5] http://health.cdc.go.kr/health/mobileweb/content/group_view.jsp?CID=0E16AB0D1C

[6] https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a20501000000&bid=0015&act=view&list_no=367636&tag=&nPage=1

[7] https://www.1gan.co.kr/news/articleView.html?idxno=197269

Copyright 2020. komok’s sight All Rights Reserved.

'Biological Science > Social issue' 카테고리의 다른 글

| [Issue] COVID-19 (SARS-CoV-2 감염증) - 코로나바이러스 이후의 세계 (유발 하라리 기고문) (0) | 2020.05.18 |

|---|